在浙江湖州的杼山,千年古刹的钟声依旧回荡,这里曾是陆羽撰写《茶经》的隐居之地。这部成书于唐代的三卷十篇,以七千余字的篇幅,首次将茶从日常饮品升华为系统的文化载体,为中华茶文化筑起了坚实的根基。正如宋代陈师道所言:“夫茶之著书,自羽始;其用于世,亦自羽始。”《茶经》的诞生,标志着中国茶从 “柴米油盐酱醋茶” 的物质层面,迈入了 “琴棋书画诗酒茶” 的精神境界。

陆羽的生平本身就是一段传奇。他生于唐玄宗开元年间,自幼被遗弃在竟陵龙盖寺,由智积禅师抚养长大。寺中煮茶的烟火气,成了他最早的味觉记忆。成年后,他遍历巴山蜀水、吴越山川,在二十余年的茶旅中,考察了三十余州的茶树生长环境、制茶工艺与饮茶习俗。这种 “行万里路” 的实践精神,让《茶经》摆脱了空谈玄理的桎梏,成为一部兼具科学性与实践性的宝典。

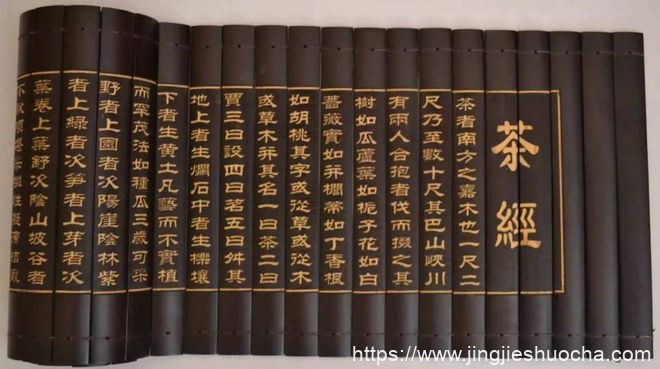

《茶经》的结构严谨得如同精密的茶具。上卷《一之源》《二之具》《三之造》,系统阐述了茶树的生长规律、制茶工具与茶叶加工技艺。在《一之源》中,陆羽首次将茶树定义为 “南方之嘉木”,详细描述了茶树的形态特征与适宜生长的土壤条件,甚至精确到 “上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土” 的土壤分级,这种对自然规律的细致观察,至今仍具指导意义。

中卷《四之器》堪称唐代茶具的百科全书。陆羽列举了从采茶到饮茶的二十八种器具,小至生火的 “火箸”,大至煮茶的 “釜”,不仅详述其形制规格,更阐释了设计原理。他推崇的 “风炉” 以铜铁铸造,炉脚上分别刻着 “坎上巽下离于中”“体均五行去百疾”,将阴阳五行学说融入器物设计,让煮茶过程成为人与自然对话的仪式。这种 “器以载道” 的理念,让茶具超越了实用功能,成为茶文化的重要符号。

下卷《五之煮》至《十之图》,则构建了完整的饮茶体系。《五之煮》中,陆羽强调煮茶需 “选水、候汤、扬汤” 三步:水以 “山水上,江水中,井水下”,火候要 “如鱼目微有声为一沸,缘边如涌泉连珠为二沸,腾波鼓浪为三沸”,这种对细节的极致追求,将煮茶升华为一门艺术。而《六之饮》提出的 “茶有九难”,从造、别、器、火、水、炙、末、煮、饮九个维度,为饮茶设立了标准,至今仍是茶人遵循的准则。

《茶经》最深远的影响,在于它重塑了中国人的饮茶方式。在唐代以前,茶多以粥状的 “茗粥” 形式存在,混杂葱姜桂等调料。陆羽力主 “精行俭德” 的饮茶理念,倡导清饮法,主张通过纯粹的茶汤品味茶叶本真的滋味。这种审美取向,不仅影响了唐代的煎茶法,更为宋代点茶、明代散茶冲泡奠定了美学基础,让 “清、敬、和、寂” 的茶道精神逐渐成型。

书中蕴含的生态智慧,在今日看来仍具前瞻性。《三之造》中记载的 “晴,采之;阴,不采” 的采茶原则,体现了对自然节律的尊重;《四之器》中对竹制、陶制器具的偏爱,暗含着 “天人合一” 的环保理念。当现代茶业面临生态破坏的挑战时,陆羽 “茶性必发于水,水者,茶之母也” 的论断,提醒着人们:好茶源于好的生态,保护茶的生长环境,就是守护茶文化的根基。

《茶经》的传播如同茶香的扩散,从中国走向世界。公元 805 年,日本僧人最澄将《茶经》带回日本,催生了日本茶道;17 世纪,《茶经》传入欧洲,在启蒙思想家伏尔泰的著作中留下印记。如今,在世界任何一个有茶文化的角落,都能看到《茶经》的影子 —— 无论是英国下午茶的精致茶具,还是韩国茶礼的严谨仪轨,其精神内核都可追溯到陆羽构建的茶文化体系。

这部千年经典的生命力,在于它超越了时代的局限。当现代人用盖碗冲泡乌龙茶时,遵循的仍是《茶经》“上者生烂石” 的择地标准;当茶农采用 “日光萎凋” 工艺时,实践的正是陆羽 “晴,采之” 的古老智慧;当茶客在茶室中静心品茶时,体悟的仍是 “精行俭德” 的茶道精神。《茶经》就像一位永远在场的茶师,用文字的力量指引着每一个与茶相遇的人。

在湖州陆羽纪念馆,有一尊陆羽煮茶的雕像,他凝视着锅中翻腾的茶汤,神情专注而宁静。这一幕恰是《茶经》精神的写照:对自然的敬畏,对技艺的精进,对生活的热爱。这部穿越千年的经典告诉我们,茶不仅是一片树叶,更是连接人与自然、过去与现在的精神纽带。当我们翻开泛黄的书页,读到 “茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人” 时,仿佛能听到陆羽在历史的长廊中轻声诉说:真正的茶文化,从来都在器物之外、茶汤之中,在每一个品茶人对生活的真诚感悟里。

微信扫一扫添加静姐微信

微信扫一扫添加静姐微信

微信扫一扫加入茶友群聊

微信扫一扫加入茶友群聊